Cette

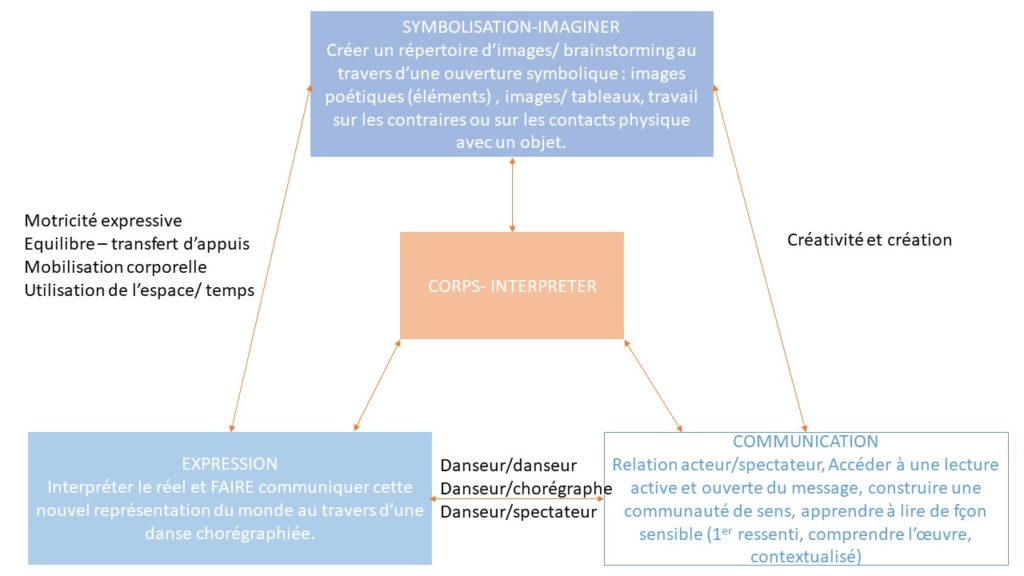

éducation met en jeu la personne dans sa globalité, une sollicitation au niveau

symbolique, on parle d’expression socio-affective.

1 La symbolique

Elle

permet à l’enfant de réinventer le réel. Le développement de l’intelligence

puise dans les capacités de mise en jeu de l’imaginaire, de créativité et d’invention.

La

dimension symbolique c’est :

- L’imagination

(l’iréel),

- L’imaginaire

(générer une idée)

- La

créativité (intellect),

- L’invention

(faculté de construire dans l’imaginaire).

Le

processus de symbolisation favorise la construction de la personne car elle va d’un

vers plusieurs possibles. Le possible choisi devient une condensation en 1 seul

signifiant (image poétique).

La

symbolisation engage la subjectivité du sujet et de son histoire : il

exprime le monde tel qu’il le vit ou le perçoit. Il explore les différents

niveaux du réel.

2 La dimension expressive

L’enfant

va exprimer son être au monde, découvrir qu’il peut manifester des idées ou des

rêves.

3 La dimension socio-affective

L’enfant

explore le monde avec ses sens et le reconstruit à sa manière, il engage

fortement son affectivité vis-à-vis de lui-même et des autres acex qu’il

partage son émotion.

L’éducation

artistique crée du lien social, c’est un domaine où les différences peuvent facilement

être surmontées à travers l’acte de créer, de regarder, d’écouter et de développer l’acceptation de la différence.